IVA艺术 | 气度、地缘与写意性——罗江绘画的审美索迹

罗江 《新茶马古道》 纸本水墨 200cm×200cm 2021年

气 度、地 缘 与 写 意 性

——罗江绘画的审美索迹

文/游艺、董雪莹

在过去的一百年里,关于中国水墨何去何从的学术争论,跟随社会语境变迁对文化转型提出新的需求,构成了中国水墨的显性变革之路。但一味关注和强调“变革”却忽略了水墨的特定语境,也即它持有的属地文化惯性和艺术主体的审美选择。新世纪以来在多元化浪潮的论声中,关于中国水墨的百年变革也得以重新反观。审美范式的多样性和艺术家的创作履迹正逐渐被纳入新艺术史研究的总体框架。由艺术主体的性情、生存环境和审美诉求等复合因素交织,最终形成相应的艺术风格。在这种反思中国水墨现代性的学术命题中,生活在云南的艺术家罗江及他30年来的水墨实践成为值得探究的案例。

一

中国水墨的传统积淀以及媒材特性,决定了它重绘画直觉、重艺术主体的情感体验以及强调个体感受的表现方式。因此,艺术创作者的个体之情,往往被寄托在水墨中形成意象造型。画家通过对客体的观察,在体验和感知的基础上,转换创造性的图像输出,所以笔墨语言是画家精神气度的移情外化,更准确的说是艺术主体的个性气度建构了丰富的笔墨体系,而不是笔墨自身就携带某种表现性的人文精神。罗江生于20世纪50年代末的云南楚雄地区,他的作品不乏与这片土地的情感链接。尽管体系化的美术教育是一种走向专业艺术领域的普遍路径,但这样的路径对于那个时代出生的人来说,却并不具备普遍性。事实上,罗江的艺术实践在其童年时期便已起航。因父母职业是教师的缘故,儿时家中便藏有如《芥子园画谱》、《吴镜汀山水册》等水墨画集,加之自小在山间庙宇中对民间壁画观察的经历,都成为他后来选择水墨媒介进行艺术表达的初始机缘。在数次临摹《芥子园画谱》这本曾被奉为圭臬的艺术入门级摹本之时,他还不懂得何为“三大面”、“五大调子”的西画技法,这种初始入门便偏于传统路径的艺术尝试,为他理解中国传统艺术提供了基本的内在感知。

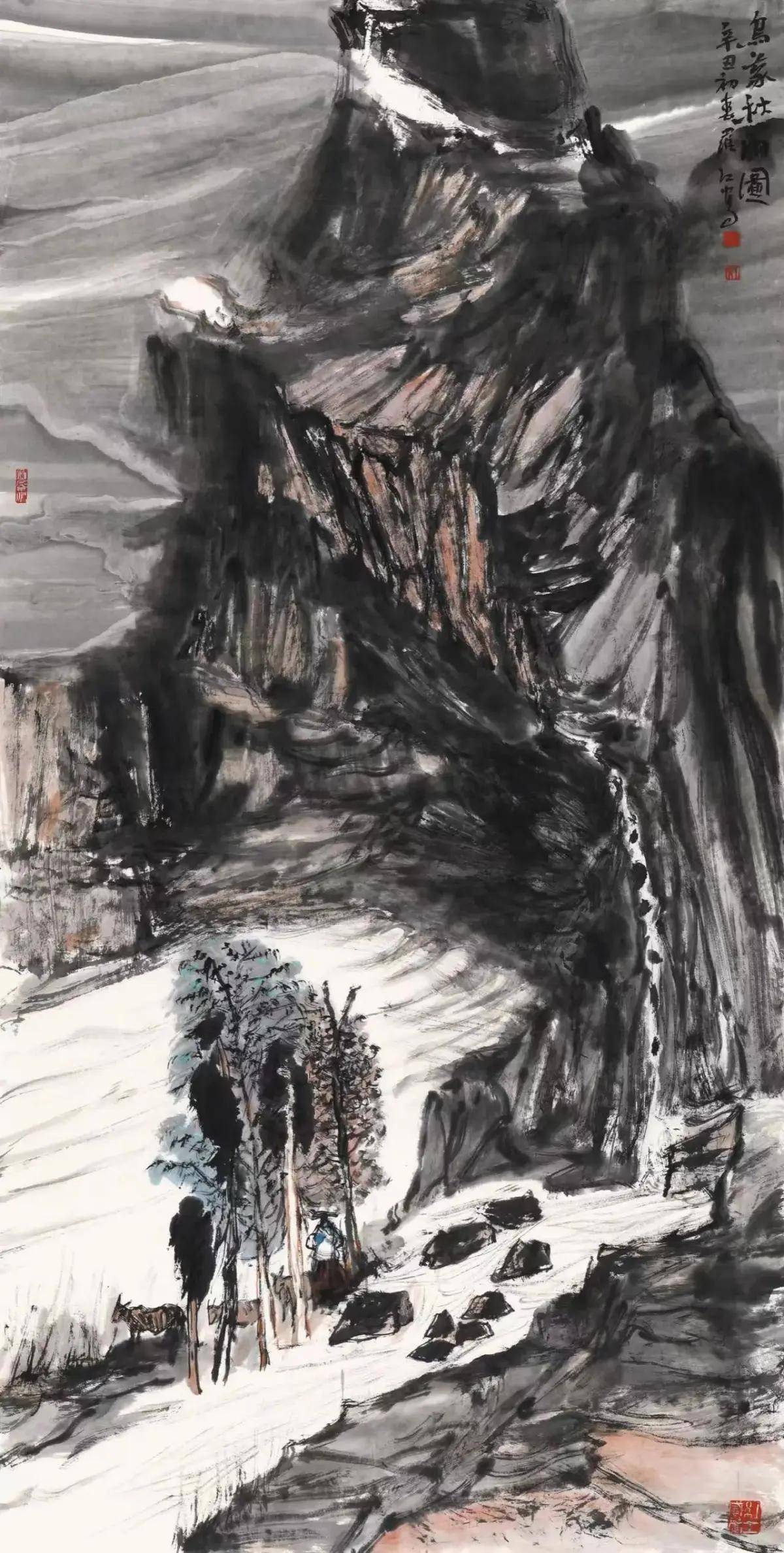

《乌蒙秋雨图》纸本水墨 138cm×69cm 2021年

罗江的创作题材,如《乌蒙山》系列、《哀牢山》系列等大多取材于所属地域的风土人情。这一点既与他生活在这片土地上的长久体验有所关联,也与其自身的坚持与选择密不可分。罗江认为“画画是艺术,是文化,是思维创造,是气质、修养、观念、趣味,于是画画于我就成了生命的需要、精神的需要、情感的需要”。正是源自这种需要,在他眼光每每掠过高山云土和乡亲父老之时,便再次加固了胸中的故土情感。以笔绘之,或许是对这种情感最佳的宣泄方式。罗江除了善于在宣纸上肆意挥洒笔墨、输出疾驰情感外,还做了大量的速写练习,而这些速写或许是借助于艺术家所熟悉的毛笔材料,也可能是借助于钢笔、签字笔、铅笔等其他硬笔介质;它们或许出现在宣纸或规范的速写本上,又或者是其他纸片等“临时性”的手边材料。使用速写的方式锻造艺术通道,既来自于其自幼形成的绘画习惯,也使他不断在线面造型中完成心手相应的技艺积累。值得一提的是,对云南这片地区的特殊性描摹与表达,并不能完全体现出罗江区别于其他艺术家最显著的特点。同时,杂糅在民族情怀和文化地理学结构中的艺术选择,同样也无法完全展现他独有的艺术气质。在其既定艺术实践中,我们还可以清晰的注意到他本人的内在精神气度附着于画面中,它们潇洒自如,是推笔运墨的过程性结晶。这种浸染着艺术主体个人性情的画面气息即是归属地自然山水的滋养,也是自我生命的体验与艺术个性化的感知。艺术主体作为精神和作品之间的物理中介,通过特定媒介传递出性情、文化修养和生活阅历,既成为研究罗江艺术审美选择的重要角度,也同时视为他艺术语言的精神养料。

《乌蒙山·正午》纸本水墨 96cm×180cm 2021年

《哀牢山系列之五》136cmx68cm 纸本 2006年

二

文化地理学研究认为,空间(特定)具有社会属性,并有塑造文化印记的能力;物理景观是文化的母体,同时也有助于文化生产。中国艺术史书写对地缘的关注,在上世纪中叶才最初得到重视,但艺术史却从不缺乏与地缘相关的艺术案例。虽然,地理特征(文化生成空间)对中国水墨的影响并未在20世纪前成为学术研究领域的主要方向,甚至古代画论对笔墨的重视也往往忽略其显性特征的地缘属性。但纵观中国水墨史,宋代水墨与元明水墨在笔墨结构中的差异,是“溪山行旅”与“溪山清远”所折射的地缘痕迹,也同样包含了其时总体的人文差异。云南作为地缘文化中的一种类型,既有多民族融合聚居的文化特质,也有高山红土的物理特殊性,这类差异性形态为上世纪80年代以后键入艺术史的地缘研究领域提供了客观条件。而罗江作为生于云南长于云南的艺术家,自然也难以脱离这一文化空间赋予的骨血影响。

《滇池远眺》纸本水墨 135x68cm 2015年

在罗江的绘画作品中大量红色墨块,民族人物形象、山水图景都无法脱离地缘文化赋予“象”的给予。他笔下的坡地沟壑,神山圣水或者植被云空,彝族的男女老少,耕织或者休憩,是他绘画中总体的“象”,这些“象”虽来自于长期对这片区域的观察和情感吞吐,却并非是罗江笔墨构造的终极目标。“师造化”是艺术家在长期对客体观察、体悟与描摹的技艺修行过程,但“得心源”才是考察艺术家师造化的最终成果,也即最终形成的具有个性化气质的笔墨语言。品读罗江的绘画,则不得不立足于地缘特性,但这种地缘并非指向某种表象的外部环境,而是根植其笔墨内部的文化修养。罗江善用复写性线条,这几乎成为其笔墨风格最重要的艺术特征。尤其体现在他2000年后创作中。他用直爽苍劲的线条,推笔运墨兼容与地理环境有关的高原峡谷,在那些不断重复却有丰富变化的个性化皴法中,书写着心中的云南风光。但艺术家山水中的复笔线条,却并不构成山石断面的轮廓结构,而是潜隐在总体形态内部参与主观性的体面建构,长线与短线的皴擦交叠呈现出强烈的视觉感受。

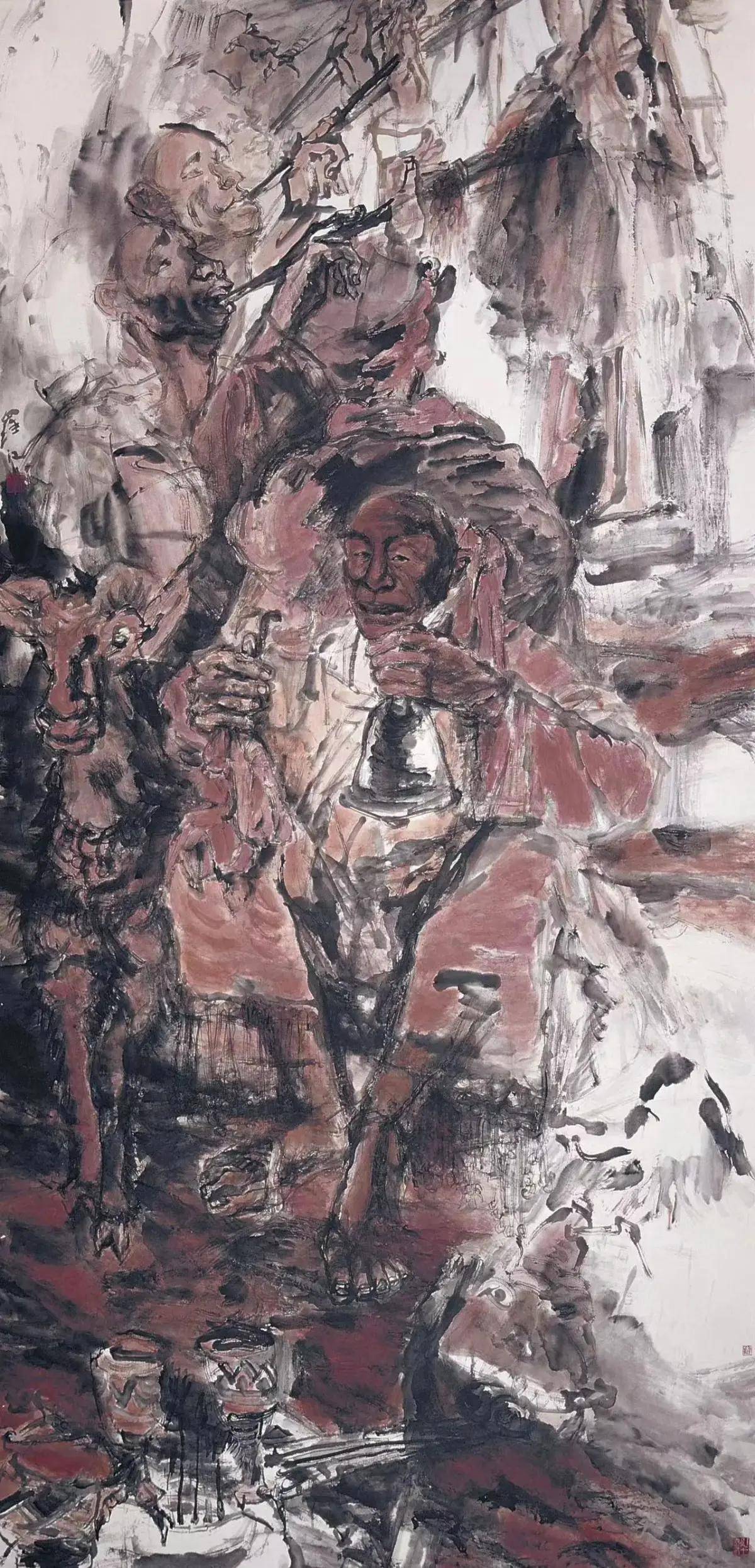

《毕摩·祭》248cmx124cm 纸本 2005年

直观的看,罗江的写意人物画与山水画几乎有着同样的笔墨特质,其笔下的人物具有类似于山水那样隽永广阔的精神气质。在《毕摩》系列、《写意云南》系列等作品中,那些几乎不受现实物像固有形态圈禁的自由线条,意写了一种类似于纪念碑气质的人物群像,而画面的崇高感还来自于对所绘人物的仰视构图法则。在数次的体验和观察中,罗江感受着那些自然生灵的气魄与性格,与他们的爱恨凝聚共同悲喜交加。总体来看,他的笔墨呈现出“松散”的审美品质,这一方面与少数民族服饰的复杂结构有某种关联,另一方面也来自于画家手下的自在取舍,偏锋和中锋兼用在巧妙的转折中使外轮廓与内部体面相融一体,推进笔墨与造型的自由兼容。

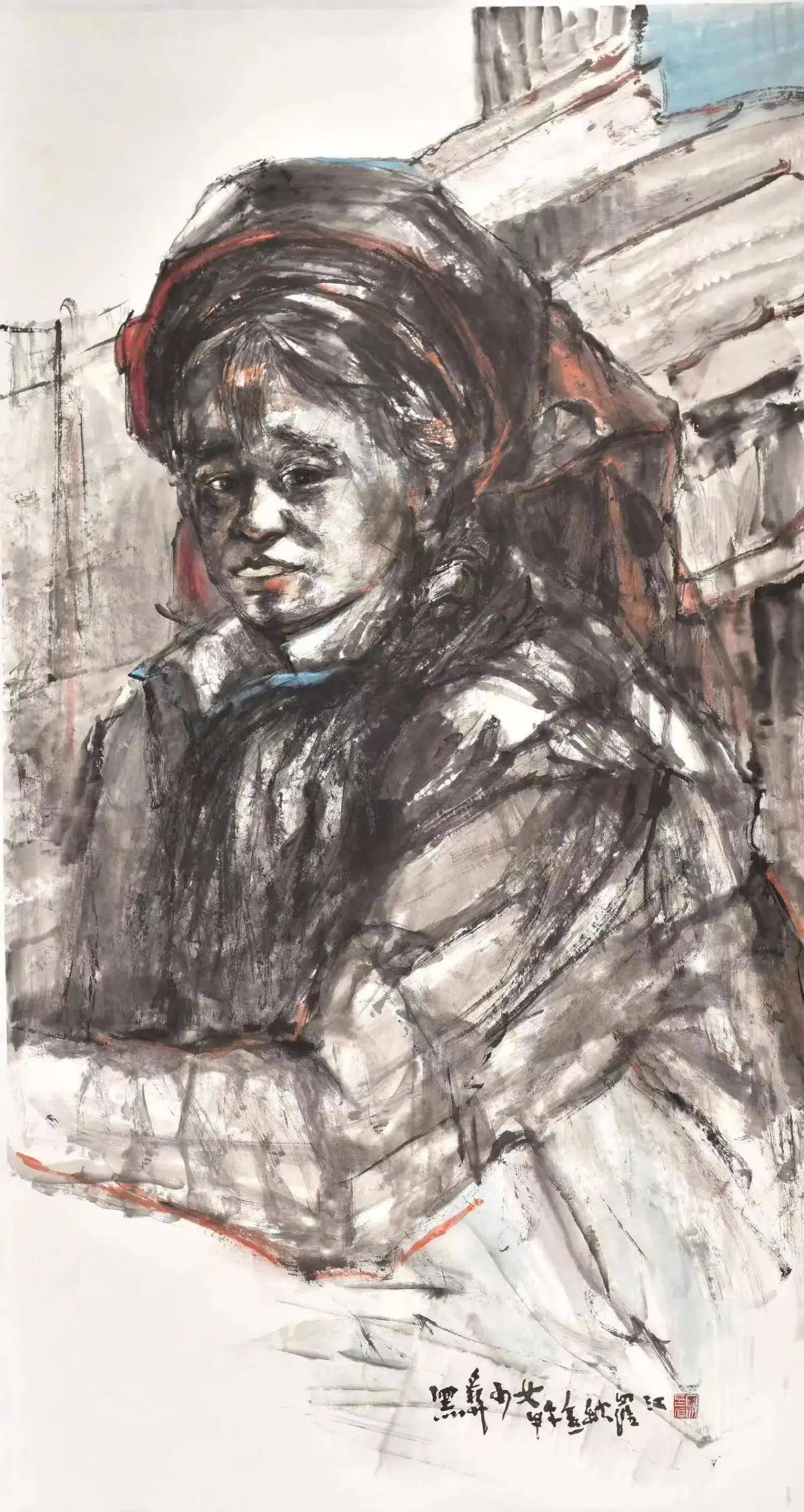

《黑彝少女》180×96cm 2014年

与来云南地区旅居采风的艺术家不同,生于此地的艺术家对这里有着与生俱来的的情感依恋,因此他们的创作既是对现实的描摹,同时也是情感的外化。红色几乎成为罗江绘画中仅次于黑色(色墨)的重要选择,这一特征不论是在他的人物画还是山水画中都被得以清晰确认。我们虽然可以将这种红色墨团、笔线的使用,理解为云南地理环境中特有的色彩指向,如红土地、高原烈日、少数民族服饰以及被烈日洗礼后的肤色。但对于罗江的选择而言,红色的使命还来自于根植在其骨血中的彝族传统——对火的崇拜以及对生命力的审美表彰。与一般造型中以明暗关系解决现实的逼肖不同,罗江绘画中的色阈深浅出自于心手感应的偶发处理,极具速写化的墨线也几乎不参与体积感的堆塑,而是在突破轮廓和结构的限制后,参与画面整体气质的基本局部。这样的用笔方式不仅使线条获得了独立的审美价值,同时有助于铺设群像构造中的形式、动态、空间与虚实。他谨慎的使用皴擦表现人物的裸露肌肤,积墨积色与短线堆塑出体量结构,相较于追逐逼真的造型,似乎更意在于借助笔墨传递作画时的内心感受和对故土的依恋。不同于一般宏大叙事的群像创作,罗江视角中的的彝族人群耕作、祈祷、舞乐、过节或者休憩,这种日常性的平淡踏实与云南物产丰富却没有过度城市化、商业化压力的整体环境形成某种内在的精神关联。

《写意云南•男人》纸本水墨 180cmx200 2007年

三

中国传统水墨画讲求以线造型,这种造型方式和媒介自身的偶然性以及艺术主体的经验控制共同承载了水墨画的写意性。线造型与客体对象具有一定的相似性,但又并非绝对的再现真实,它通过笔墨强化了艺术主体的知识修养和内在气度,因此成为中国古代文人孜孜以求的品格论调。进入20世纪,在现实主义美学的导向下,肖似逼真的西方写实绘画语言被植入对中国画的改良,也即,以墨色的浓淡和笔势转折对应素描中的黑白灰关系和结构造型,而写意性在转型冲击中似乎成为某种亟待脱离的造型体系。去写意性的笔墨语言,在不断融合写实造型的建构中一直成为80年代之前中国水墨画的某种征服性追求。而进入80年代之后在西方现代艺术思潮的冲击中,形成了后来如实验水墨、现代水墨、都市水墨等的几乎完全摒弃写意性的水墨类型。但单向度的变革弹性触底反弹,又带来了关于中国水墨传统的文化追溯,如80年代周韶华提出的“隔代遗传”,90年代初的“新文人画”团体,此后在吴冠中与张仃的世纪之争中,关于中国水墨的自身传统问题再次升级为世纪末的热点议题。而站在新世纪的文化视点上,当我们回望中国水墨现代性变革的百年,也许还应该承认:百年变革实际上是扩增了水墨的表达边界和语言系统,但它绝非(也不应当)是一种进化论式的线性逻辑。而在每次变革的风头浪尖中出现的新水墨系统,都不会成为它割裂写意性的逻辑和理由。相反,写意性作为中国传统水墨画的稳定审美范式,对它继承和发展的审判,以及在不同时期变革中出现的新的写意性语言,或许应该成为当下亟待重新确立的重要议题。也即,就水墨画而言,“艺无古今,迹有巧拙”仍然不失为一种恰当的评价标准。

《牧羊人》中国画 290×180cm 2014年

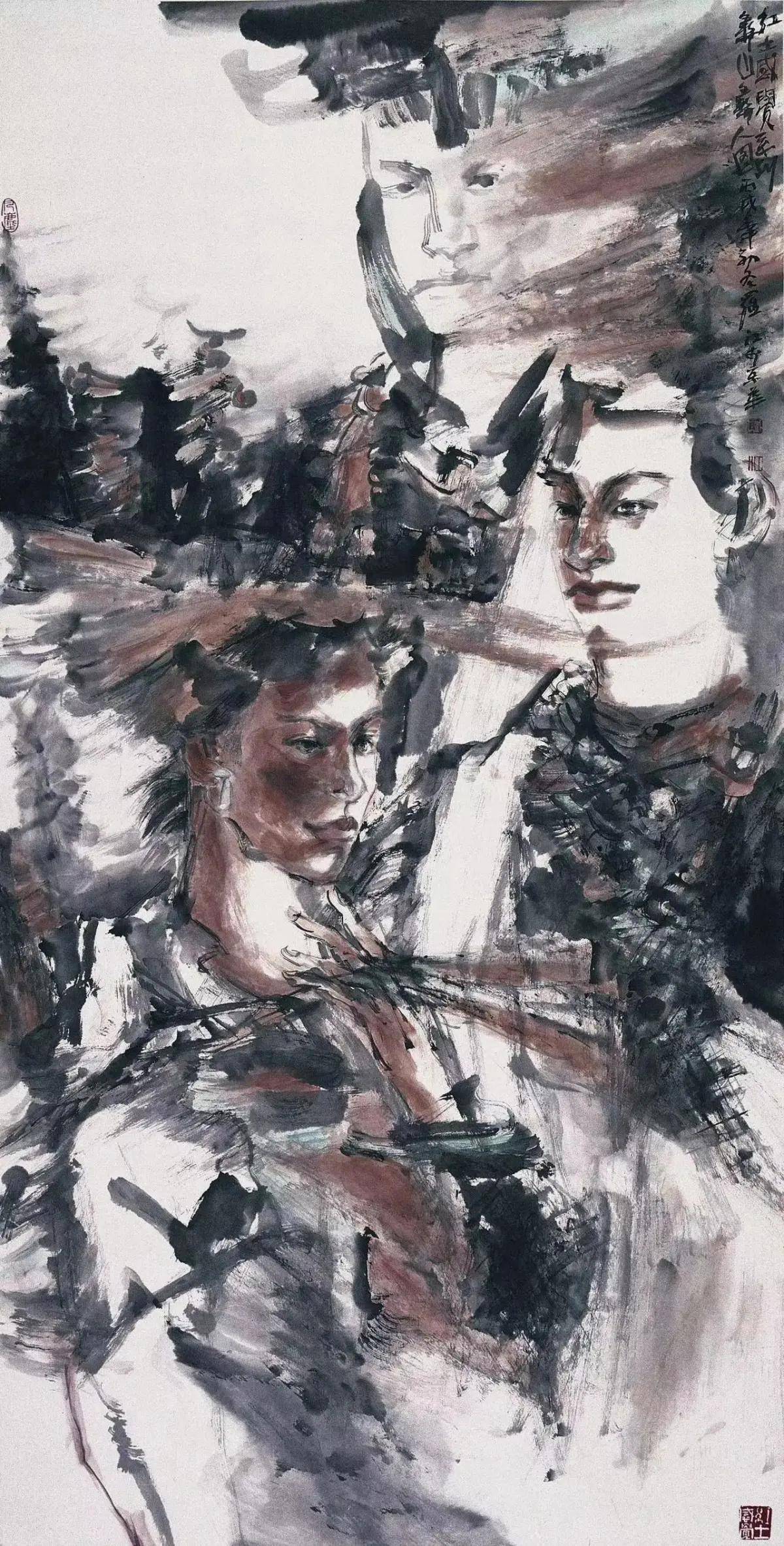

以罗江的绘画而言,虽然他的艺术风格也曾历经过探索性的历史周期,但写意性却始终是他坚定的造型系统和审美选择。他青年时期的创作,如《红土·人·火塘边的回忆》系列、《土林印象》系列等大批作品,呈现出平面分割、色块对比和夸张造型等西方现代绘画风格——试图探索消解三维空间和抽象性的水墨表达。这显然与80年代受到“形式美”、“抽象美”的影响有关,但我们从这批创作中的皴擦点染和运笔点墨中仍然可以察觉他早已明确的写意性绘画风格。进入新千年,或许是在学界的反思潮流中,又或者是罗江回归云南大地后的心灵取舍,他也更加明确了写意画法,如这个时期的《红土感觉》系列、《哀牢山》系列等作品。但他作品中的写意性并非拘泥于既定传统的笔墨语汇,而是建立在20世纪以来在西方写实造型与中国写意造型融合中寻求个性化探索的现代写意画法。这种画法要求画家既要具备扎实的写实造型能力,同时又要能够把握客体对象的主动取舍和线性抽离。无疑,这是一种介于东、西艺术造型体系之间的艰难探索,是中国水墨写意性的革新与增生,是时代的印记也是艺术主体的个性求索。

《红土感觉•彝山彝人图之五》纸本水墨136cmx68cm 2006年

《红土感觉哀牢山记忆之一》 中国画 196cmx98cm 2006年

沿着这条脉络,罗江绘画的语言体系寻求在写意与写实之间的弹性平衡——将笔墨凌驾于造型之上的意向判断与借助于描绘对象的体量结构成为笔墨的附着。因此,在他的作品中这组看似矛盾但又经由艺术家心手消解后的合理并存,至少在罗氏绘画法则得到两种不同维度的融合性诠释。首先是造型的写实性与笔墨的线性书写。罗江的幼年艺术教育以自发性的尝试和临摹为主,在这个过程中他初步沉淀了中国传统水墨的线性系统,而高等教育的学院规训也同时给予他理解体面结构与积累写实功力的理性经验。从《彝山记事南村口》、《黑彝少女》、《庆丰年》、《写意云南·酒歌》等作品来看,人物的面容肌肉、肢体轮廓、姿态衣饰等,既有写实造型铺构的真实体量感——尤其在人物的面部和手足处更为明确,又有书写性线条带来的情绪张力——夸张的复写性笔意墨痕与隐忍的点到为止。罗江的绘画表面上充斥着看似疾驰的笔墨情绪,但稍微仔细观察,在笔势转折、侧锋染墨之处,也同时体现着来自理性的约束和对惯性的克制,这既与中国水墨的书写体系和线条逻辑存在既定关联,也正是他常年躬耕书法体现出的书画一格。其次是实景的现场感与情绪的外化张力。有别于一般在体现民族风情那种富有理想主义和装饰意味的甜俗画风,罗江以地域守望者的视角忠实的表达了对这片故土淳风的朴质追怀。他的作品既有游览后的画室创作,也有来自于乡土民间的对物写生。因此,那些笔下的红土高山,云空植被,群体或单人肖像,都来自于对真实场景的凝练锻造,它们在罗江的绘笔中保存了沉厚隽永的意味。而这种图像的永恒性也同时来自于他对于色彩的主观感受,如红、黄、黑的习惯用色,又比如因色彩的感性提取和笔迹取舍后构成的形式结构。这种主观化的表现性正如罗江所言,来自于他在起笔前对所画之物的细致观察与心中的绝判,当然也暴露了他意在笔先的内心情感。既与纯粹的笔墨转化写实保持距离,又不同于古早文人画的飘渺写意,罗江塑造的山水人物来自传统与现代两端的对照与融合,成为中国水墨写意性画法值得借鉴的一种路径。

《庆丰年》纸本水墨180x192cm 2000年

《写意云南•酒歌》 180cmx200cm 纸本 2007年

《彝山记事南村口》中国画 290×180cm 2014年

毋庸置疑,中国水墨的现代转型是面对过往在单一文化体系中形成的固定审美范式提出的革新需求,但它的目的却并非等同于通过消除差异建构另一种固定审美范式,而是在更生历练中,为中国水墨打开最温和也最汹涌的精神文本。罗江从艺30余年的理想和坚持,以及他早在青年时期便已明确的艺术生命,成为他既偶然滋生又理性抉择后的实践与探索。面对艺术创作,他在一篇1995年的散记中表白:“每一个生命都必须决定,自己适应什么;每一个生命都必须决定,应该如何适应。”罗江的绘画理想提示着中国水墨在艺术自在状态下的个性化构建,也提示着一种“非本质论”(本质并非是一成不变的)的水墨态度。因此,我们可以从他的个性风度、地缘背景和写意性的交织中,寻迹这一透明质朴又灵动感性的艺术生命力。当绘画不再是图像的附庸,当观念和技术不在成为艺术表达的笼锁,当水墨不必困扰于革新还是延续,回到艺术主体的感觉上来,或许就是当下人工智能和信息处理不断取得进展阶段,对地缘文化差异的理解、对自身传统的重新确认和人类依旧作为创作主体的艺术解药。

《哀牢山系列之四》纸本水墨 136cmx68cm 2005年

参考文献:

1、刘曦林《20世纪中国画史》,上海人民美术出版社,2012年版

2、《红土感觉:中国西南画家罗江》,云南美术出版社,1995年版

3、尚辉《新世纪中国画开启一个新时代》,文艺报,2007年10月18日刊

该文原载于《山花》杂志,2023年11月刊

罗江 简介

国家一级美术师、二级教授。云南省文学艺术界联合会副主席,云南省美术家协会主席,云南美术馆理事会理事长,云南画院院长,中国美术家协会理事,中国美术家协会民族美术艺术委员会副主任,中国画学会理事,中国国家画院研究员,中国书法家协会会员,云南省文史研究馆馆员,云南省文史馆书画院研究员,云南省政协特聘书画家,云南省政协委员,云南大学、云南师范大学MFA硕士研究生导师,云南省艺术类高级职称评审专家委员会副主任,云南省文物鉴定专家委员会委员,享受国务院政府特殊津贴专家,云南省文化名家。

- 李梦男《师傅》《江河之上》热播 戏骨驾驭多样角色演技真实

- Sandoz announces agreement to acquire CIMERLI® business from Coherus

- 00后小花苏棋发布新写真,妆容素净尽显高级

- 热烈庆祝 吉林省融仨食品有限公司荣登CCTV-7广告展播

- Sirius Therapeutics开始新一代长效因子XI siRNA抗凝剂治疗血栓栓塞性疾病的1期临床试验

- 广州幼儿园彩绘哪家做的好?粤江墙绘壁画公司值得推荐

- “永田水方”促健康全国公益科普活动南宁站

- At the Yacht Club de Monaco the inauguration ceremony of the first Explorer Dock

- instagram群发营销软件,ins解封养号采集工具等你解锁

- 尼龙吊绳35米吨白圆绳O型环形吊装绳圆吊绳带起重环形吊带

- 舒华体育将出席2024 IWF上海国际健身展

- Esri推出Maps.com,为创作者展示地图力量提供内容平台

- 全国销售N9K-C9516-FM板卡:高性能数据中心解决方案

- 新的整体经济影响研究显示Quantexa客户实现投资回报率228%,收益3480万美元

- 《紫川·光明三杰》正在热播中 陶珞依古装大嫂霸气出圈

- 5个值得关注的家居原创品牌:栖作,梵几···

- 春节想买B级混动合资车,蒙迪欧、雅阁、凯美瑞,选谁不会错?

- Alimentaria&Hostelco 2024 will have record international participation

- Health technology leader Philips recognized as Clarivate Top 100 Global Innovator

- 刘洋洋新歌《小窗幽记》正式上线, 幽远之音、宁静之意

推荐

-

男子“机闹”后航班取消,同机旅客准备集体起诉

1月4日,一男子大闹飞机致航班取消的新闻登上

资讯

男子“机闹”后航班取消,同机旅客准备集体起诉

1月4日,一男子大闹飞机致航班取消的新闻登上

资讯

-

产业数字化 为何需要一朵实体云?

改革开放前,国内供应链主要依靠指标拉动,其逻

资讯

产业数字化 为何需要一朵实体云?

改革开放前,国内供应链主要依靠指标拉动,其逻

资讯

-

大家一起关注新疆乌什7.1级地震救援见闻

看到热气腾腾的抓饭马上就要出锅、村里大家

资讯

大家一起关注新疆乌什7.1级地震救援见闻

看到热气腾腾的抓饭马上就要出锅、村里大家

资讯

-

看新东方创始人俞敏洪如何回应董宇辉新号分流的?

(来源:中国证券报)

东方甄选净利润大幅下滑

资讯

看新东方创始人俞敏洪如何回应董宇辉新号分流的?

(来源:中国证券报)

东方甄选净利润大幅下滑

资讯

-

新增供热能力3200万平方米 新疆最大热电联产项目开工

昨天(26日),新疆最大的热电联产项目—&md

资讯

新增供热能力3200万平方米 新疆最大热电联产项目开工

昨天(26日),新疆最大的热电联产项目—&md

资讯

-

中国减排方案比西方更有优势

如今,人为造成的全球变暖是每个人都关注的问

资讯

中国减排方案比西方更有优势

如今,人为造成的全球变暖是每个人都关注的问

资讯

-

抖音直播“新红人”进攻本地生活领域

不难看出,抖音本地生活正借由直播向本地生活

资讯

抖音直播“新红人”进攻本地生活领域

不难看出,抖音本地生活正借由直播向本地生活

资讯

-

王自如被强制执行3383万

据中国执行信息公开网消息,近期,王自如新增一

资讯

王自如被强制执行3383万

据中国执行信息公开网消息,近期,王自如新增一

资讯

-

一个“江浙沪人家的孩子已经不卷学习了”的新闻引发议论纷纷

星标★

来源:桌子的生活观(ID:zzdshg)

没

资讯

一个“江浙沪人家的孩子已经不卷学习了”的新闻引发议论纷纷

星标★

来源:桌子的生活观(ID:zzdshg)

没

资讯

-

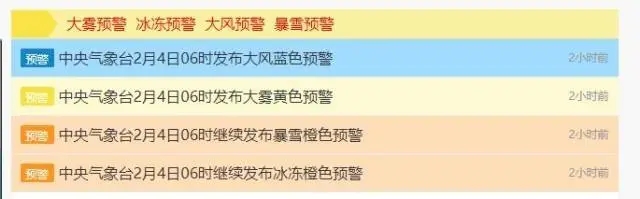

中央气象台连发四则气象灾害预警

暴雪橙色预警+冰冻橙色预警+大雾黄色预警+

资讯

中央气象台连发四则气象灾害预警

暴雪橙色预警+冰冻橙色预警+大雾黄色预警+

资讯